採用動画の効果とは?活用方法や魅力的に見せるポイント3つ紹介

近年、コロナの影響やスマートフォンの普及などに伴い、企業の採用活動も大きく変化してきています。

従来の対面での採用活動からオンラインに代わるなど、採用活動自体のオンライン化が進む中で、採用動画の活用にも注目が高まっています。

多くの企業が採用動画を制作し、採用活動に取り入れる動きが増えつつある中、今後増々、採用動画の高まりは加速していくことが予想されるでしょう。

そこで本記事では、採用動画の効果や採用動画の活用方法、制作ポイントなどを解説しています。

採用動画を取り入れたいと検討されている企業の方はぜひご覧ください。

採用動画とは

企業が採用活動を行う際に、求職者に向けて、仕事内容や職場の雰囲気などを紹介する動画のことです。

求職活動中の方に動画を見てもらうことで、企業の認知や仕事内容を理解してもらうことを目的としています。

採用動画を制作する6つのメリット

採用動画を活用することで以下の効果を得ることができます。

- 企業の認知度UP

- イメージしやすい

- 記憶に残りやすい

- 企業のイメージ向上

- 求職者のミスマッチを防ぐ

- 採用プロセスやコスト削減

6つの効果について、それぞれ解説していきます。

企業の認知度UP

採用動画を活用することで、企業の認知度が上がります。

認知度が低く人材がなかなか集まらないという悩みを抱えている企業も採用動画を制作することで、企業の認知度UPに繋がりやすくなるでしょう。

どのような業界または企業なのか、業務内容や商品の説明、サービスの内容などを丁寧に説明した動画を制作することで潜在層の求職者にアピールでき、自社に興味を持ってもらうことができます。

採用動画を制作することは、企業の知名度を向上させる目的にも有効的です。

イメージしやすい

動画で説明することで、イメージしやすいという効果もあります。

求職者にとって、職場の雰囲気や社風は大切な判断基準です。

しかし、パンフレットなどの紙媒体や、採用担当者の説明だけでは、社内の雰囲気などの細かい部分までは伝わりません。

採用活動に動画を用いると、テキストよりも職場の雰囲気がより伝わりやすくなります。

例えば、実際に働いている姿や社内の様子などを映した動画を制作することで、どういう職場なのかということがイメージしやすくなります。

自分が就労したときの具体的なイメージも掴みやすくなるため求職者の不安解消にも繋がりやすくなるでしょう。

記憶に残りやすい

動画を制作することで、求職者の記憶に残りやすくなります。

米国国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」によるそれぞれの学習定着率は以下の通りです。

- 講義・・・5%

- 読書・・・10%

- 視聴覚・・20%

話を聞くだけだと学習定着率が5%、文字を読むだけだと10%に対して、視覚・聴覚の両方から訴求できる動画だと20%も学習定着率が高くなります。

動画では、テキストよりも2倍以上記憶に残りやすくなります。

求職者は、同業他社も志望選択に入れていることを考えると、採用動画を制作することで自社と競合する他企業よりも多くの応募者を獲得できる可能性が高くなります。

企業のイメージ向上

採用動画は、企業のイメージ向上にも役立てることができます。

音や動きで伝える動画だからこそ、企業の魅力を最大限アピールすることが可能になるのです。

企業独自の強みや実績、社外活動の様子など企業がアピールしたい要素を前面に出した動画を制作することで、企業のイメージUPに繋がります。

例えば、大変そうなイメージが強い業界でも、実はプライベートな時間が持てるなど企業独自の取り組みなどをアピールした動画を制作することで、求職者が企業に抱くイメージも変化します。

求職者に「この企業で働いてみたい」と思わせることができれば、良い人材の確保にも繋がるでしょう。

求職者のミスマッチを防ぐ

採用動画を活用することは、求職者とのミスマッチを防ぐのにも効果的です。

企業にせっかく採用されたのに実際に働いてみたら想像と違うなど、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

資料や口頭での説明だけでは、伝えきれないリアルな職場環境を動画だからこそ伝えることが可能です。

例えば、新入社員の1日を密着動画にするなど企業で働くリアルな姿を見せることで、入社後の仕事内容や社内の雰囲気などのイメージが掴みやすく仕事に対する理解度も深まることでしょう。

入社後の自分の働く姿がイメージできれば、離職率防止にも繋がります。

また、求職者が複数の自社と競合する企業を希望していても「この企業で働いてみたい」と志望する方が増えれば企業にとっても良い人材が集まりやすくなるだけでなく、長く働いてもらえる人材にも出会えます。

採用プロセスやコスト削減

採用動画を制作することは、採用活動にかかるコスト削減にも繋がります。

企業が求職者を対象とした説明会を開催する際、会場セッティングやパンフレット作成など説明会を実施する準備が必要になります。

しかし、採用動画を制作することで、採用活動にかかわる人件費や印刷代などのコストを削減することができます。

また、近年オンラインでの説明会を実施する企業も増えてきています。

説明会をオンラインにすることで会場を確保する手間や会場費などのコストを削減し、さらに動画を活用することで採用プロセスも減らすことが可能になるのです。

また、説明会冒頭で採用動画を見てもらうことで、説明会ごとに同じ説明を繰り返し行う必要もなくなり、残り時間を質疑応答などに充てられるため、時間の効率化が図れます。

企業が採用動画を活用すべき理由

企業が採用動画を制作することをおすすめする理由は、もう1つあります。

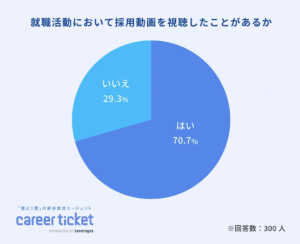

レバレジーズ株式会社が運営する新卒向け就職エージェント「career ticket(キャリアチケット)」が発表した大学生を対象に行った以下の調査結果を見ると以下のような結果が出ています。

引用元:「キャリアチケット調査」

上記の調査結果から7割以上の学生が就職活動に採用動画を視聴しており、多くの学生が動画の視聴で会社選びをしていることが分かります。

多くの求職者が企業の情報収集の手段として採用動画を活用していることから、企業側が採用動画を制作するのは、もはや必要不可欠な時代と言えるでしょう。

更に、採用動画を視聴した後の志望度にも影響を及ぼしていることが以下の結果からも見えてきました。

引用元:「キャリアチケット調査」

- かなり高まった・・・14.2%

- 高まった・・・・・・55.2%

約7割以上の学生が採用動画を視聴したことによって、企業の志望度が高まったと回答しています。

採用動画を制作することで、求職者の志望意欲を引き上げるのに効果的であると言えるでしょう。

上記のデータからも、企業は積極的に自社の認知を広めるために採用動画を活用すべきです。

効果的な採用動画の活用方法

採用動画は、求職者が企業選びを行う際の情報収集に活用しているため、多くの求職者に動画を視聴してもらい自社の存在を広くアピールする必要があります。

そのためには、多くの求職者に採用動画を見てもらう場所は、どこなのかということを念頭に置いて発信する場所を選ぶことが大事になります。

採用動画の主な発信場所は、以下の通りです。

- 企業説明会

- 企業のホームページ

- 採用サイト

- 各種SNS

- YouTube

それぞれのシーンでの採用動画の活用方法を以下説明していきます。

企業説明会

企業説明会で、採用動画を流す方法です。

事前に準備しておいた採用動画を会場で流すことにより、担当者による説明時間を短縮することができます。

時間を有意義に使えることで、その分、求職者とのコミュニケーションを取る時間に費やせるでしょう。

更に、説明時間が省けたことで求職者に最後まで飽きられることなく話を聞いてもらいやすくもなるでしょう。

また、近年コロナ禍の影響もあり、Web配信で行う説明会も増えてきており、Web上で開催することにより、説明会まで足を運ぶのが困難な遠方からの求職者の方も参加しやすくなるため、広く参加者を集うことが可能になります。

自社ホームページや採用サイト

自社のホームページや採用サイトに採用動画を載せる方法です。

自社の採用サイト等を訪れる求職者は、自社に興味を持っているため動画を視聴してもらいやすくなります。

特にWebサイトから企業の情報収集を行う求職者は多く、求職者に向けて自社の魅力をアピールすることで、志望意欲を引き上げることができるでしょう。

各種SNSやYouTube

近年、スマートフォンの普及に伴い、SNSで情報収集を行う求職者も増加しています。

特にSNSは、広く拡散されやすい特徴を持つため、採用動画をSNSに載せて発信するのは大変効果的です。

特にTwitterやLINE、YouTubeでの発信は、多くの求職者の方に閲覧されています。

今の時代、求職活動にSNSを利用して企業リサーチをする求職者の方が多くいるため、企業は情報発信にSNSを積極的に使う必要があるのです。

企業が積極的にSNSやYouTubeを活用することで、多くの求職者に自社についてアプローチすることができます。

SNSも各媒体ごとに特色が異なるため、自社の採用戦略に適した媒体を選ぶことで、企業が求めている人材獲得に繋がるでしょう。

採用動画の3つのタイプ

企業が採用動画を制作すると良いコンテンツのタイプを3つ紹介します。

【タイプ1】企業紹介

企業の紹介動画とは、企業の理念や企業の歴史、仕事内容などを説明した動画になります。

情報伝達能力の高い動画で発信するからこそ、企業に対する理解度が高まりやすくなるでしょう。

例えば、社長自らが企業について発信することで、企業に対する熱意や人柄、社風などが伝わりやすくなり、志望意欲向上にも繋がりやすくなるでしょう。

【タイプ2】職場紹介

職場環境を紹介する動画です。

実際に働いている様子を映像で見ることで入社後の自分の働く姿をイメージしやすくなります。

具体的なイメージが掴みやすくなることで、企業とのミスマッチも防げるでしょう。

【タイプ3】社員インタビュー&座談会

実際に企業で働いている社員へのインタビュー動画です。

現場で働いている人の様子や生の声を見聞きできるからこそ、仕事内容などが伝わり入社後の自分のイメージが描きやすくなります。

現役社員が、仕事に対する思いなどを語ることで、企業に対する信頼度も向上しやすくなります。

また社員座談会動画は、社員同士が座談会形式で語り合う動画です。

社員同士のやり取りを見ることで、テキストでは伝わらない職場の空気感など職場環境が伝わりやすくなります。

企業の社風に自分が合う合わないの判断材料にもなるでしょう。

採用動画を効果的に活用するポイント

ここからは、採用動画を効果的に活用するポイントを紹介していきます。

漠然としたまま採用動画の内容を制作しても、動画の効果を十分発揮することはできません。

ポイントを抑えた採用動画を制作することで、求職者に企業の魅力が最大限伝わる動画になるでしょう。

求職者視点で発信する

採用動画を制作する際に、求職者が一番知りたいことを発信することが重要になります。

- 求職者が企業のどのようなところを重視しているのか

- どのような心理状態にあるのか

求職者の状態や企業が発信する情報のどこを見て企業選びの決め手にしているのかを考える必要があります。

企業の応募に至るまで、求職者が企業に対して一番求めている情報は何かという求職者の立場になった採用動画を制作できれば、求職者に刺さる採用動画になります。

企業が求める人物像を決める

企業が求める人物モデル像を設定することが大事です。

どんな人物を採用したいのかというペルソナ設定を行い、企業の求める人物像を落とし込んだ採用動画を制作することで、企業が求めている人物像のイメージを求職者に具体的に伝えることができます。

求職者は、自分は企業と合う人物なのかどうかを見極める判断材料にすることができるため、入社後のミスマッチを防げます。

また、企業においても各部署ごとで採用したい人物像が異なる場合もあるため、理想の人物像を社内で共有しておくことで、採用活動が円滑に進むでしょう。

目的を明確にする

採用動画を制作する目的を明確にすることも大切です。

「何のために採用動画を作成するのか」や「どのような結果にしたいのか」など目的を定める必要があります。

採用動画を作成する主な目的として以下のような項目が考えられます。

- 企業の理解度を上げたい

- 応募者を増やしたい

- 採用ミスマッチを減らしたい

何の目的で採用動画を作成するのかを明確にすることで、アプローチすべき内容やコンテンツが決まってくるでしょう。

企業が求職者にどんなことを訴求したいのかなどコンセプト設計をすることで、具体的に発信したいメッセージが明確になります。

更にコンセプトに一貫性を持たせることで、各部署ごとでのコンセプトの共通認識が持てるでしょう。

そして、それぞれの目的に合う、最適なコンテンツを選ぶことが重要です。

例えば、採用ミスマッチを減らしたいのであれば、インタビュー動画を制作するのが良いでしょう。

仕事内容に対する理解度が増しやすく、実際の社員が話すことで、信用度が高くなります。

企業の魅力を最大限伝えることができるコンテンツを選び、発信することで求職者により理解されやすい採用動画になります。

効果的に採用動画を活用し他企業との差別化を図ろう

企業が採用動画を活用する効果や採用動画の活用方法、種類、制作ポイントについて解説していきました。

企業が採用動画を活用することで、企業独自の魅力を伝えることができることだけでなく、他企業との差別化を図るにも効果的なツールになります。

顕在層や潜在層にアプローチ可能な採用動画を積極的に活用しましょう。